これまで何百年のあいだ創られ奏でられてきた、あまたの曲。

その中のひとにぎりが生き残って「古典曲」となり、そのまたひとにぎりが

―人々の心と共鳴した、ほんのひとにぎりの曲が―、時代を超えて「名曲」となったのでしょう。

そして、「秋色種」の十代目杵屋六左衛門も、「かさね」の初代清元齋兵衛も「千鳥の曲」の

吉沢検校も、優れた作曲家であり優れた演奏家でした。

邦楽の歴史は、創作と演奏とを車の両輪のようにして紡がれてきたのです。

「創造する」

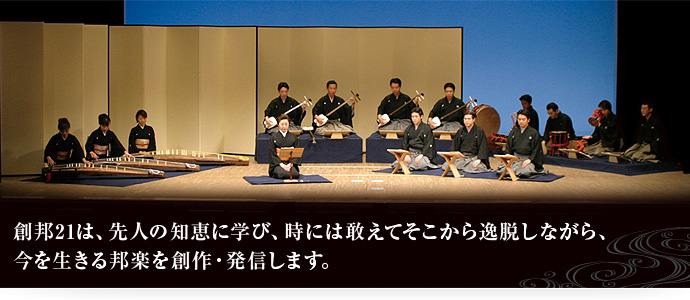

1997年1月。今藤政太郎と杵屋巳太郎(当時。現・杵屋淨貢)の呼びかけにより、

長唄、清元、常磐津などの三味線音楽、および箏曲、囃子という邦楽の多ジャンルから、

創作を志す者が集まり、創邦21は出発しました。

さらに文芸部を設置し、日本音楽にとって大事な「ことば」も含めたトータルな作品世界の創造を

目指しています。

「邦楽の」

これから邦楽はどうあるべきか。あるいは、そもそも邦楽とはなにか。

創邦21の同人は、思い思いのスタイルで個々に作品を手がけ、時に共同作品にも挑むなかで、

この問いと向き合い、その答えを求めて今日も道なき道を進みます。

「21世紀」

「作品演奏会」を開催するほか、わたくしたち自身の勉強の場として、

また多くの方に正味の邦楽に触れていただきたく、「試演会」や公開講座「創作のキモ」も催し、

21世紀におけるさまざまな邦楽シーンの創出をめざしています。

作品演奏会

作品演奏会

作品演奏会では主に書き下ろしの新作を発表し、第12回からは再演作品も積極的にとりあげています。

同人の個性や音楽観は個々の作品の中に花開き、そして創邦名物「共同作品」には、個性と個性の化学変化が展開します。加うるに、すばらしい演奏家の方々のご助演。ことばと曲と演奏の3D舞台を、どうぞお見逃し、お聴き逃しなく!

|

|

|

|

|

|

創邦21活動報告

創邦21では、4月1日から翌年3月31日までを事業年度として、一年ごとに締めくくり前年度の総括と反省をし、それらを基に次年度の方向性を確認し、同人全員のコンセンサスをもって音楽活動・文化的活動を進めております。

活動のあれこれを「創邦21活動報告」として年ごとにまとめました。平成26年度分より掲載いたしております。どうぞご覧ください。